最近,我们得到消息:

“蓝光整体出售天府新区蓝光天府黑钻项目,万科接手。”

资料显示,蓝光天府黑钻项目总建筑面积约10.79万㎡,此前置业顾问曾表示,项目预计精装售价3.3万元/㎡,这样算下来,整体货值预估超30亿元。

1

这次转让,仅是蓝光近期一系列自救动作的一部分。

据了解,5月27日,蓝光将旗下无锡和骏房地产有限公司53.16%的股权,转让给常州万科,并完成工商登记。

这是蓝光手里比较有价值的资产包之一,其中包含4个地产项目,分别是:

江阴蓝光雍锦园、常州牡丹蓝光晶曜、江阴蓝光中央铭邸、常州蓝光黑钻。

通过这次出售,蓝光获得了一笔救急的钱,但似乎仍然不够化解危机,所以打起了成都优质项目的主意。

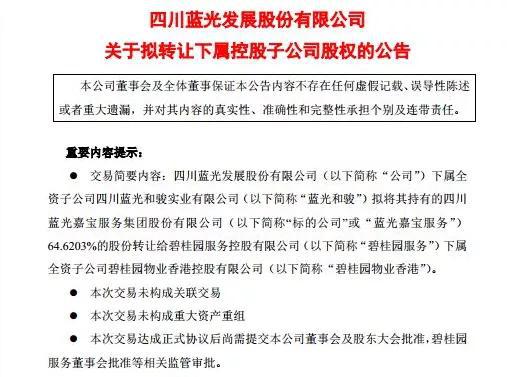

事实上,自今年2月,蓝光将旗下已经上市的物业公司蓝光嘉宝以48.46亿的价格卖给碧桂园时,市场上便有蓝光陷入流动性危机的猜测。

四川蓝光发展发布转让物业公司股权的公告截图

此后,蓝光发展更是深陷“卖身”、裁员等负面漩涡。

2

蓝光到底发生了什么?何至于此?

总的来说,有5大原因。

1、违约平安。

去年10月,蓝光与平安在佛山项目的融资中,一笔10余亿的资金逾期了近十天。

这件事引起了平安的不满,因而在内部对给蓝光的融资进行了限制,按照国人不嫌事大的本性,加上媒体的大量报道,这件事传着传着就成了蓝光进了平安的黑名单。

要知道,金融机构有着很强的风控属性,尤其在泰禾、华夏等接连爆雷之后,很多大型投资方都如惊弓之鸟。

这让蓝光的融资难度骤然加大,因此出现了资金危机。

2、管理隐患。

逾期还给平安的资金也就十几亿。

对于蓝光这样的公司来讲,还不就是卖一两个项目的事情,按理说,并不难。

但为什么又发生了?主要是老板在管理上的放权,导致重要问题沟通逾期,这也就造成了后面的危机。

也就是说,蓝光一开始没料到这件事会引起的连锁反应。

3、盲目投资。

蓝光是从成都扎根发家的本土企业,但你平时要是关心成都楼市,就可以发现,市场上已经很久没有蓝光拿地的消息了。

事实上,从2018年开始,蓝光就开始逐步削减在成都地区的投资力度,近年来的土储布局明显“下沉”至三四线城市,并且这些新增土地大多价格 " 高昂 ",其中不乏“地王”。

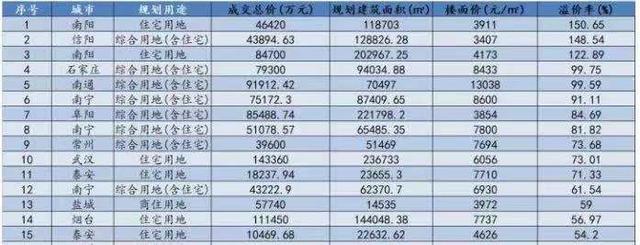

2020年以来,蓝光拿地溢价率TOP15地块

并且由于蓝光推行高激励体系,投融资奖金很高,所以蓝光投拓们去到一个新区域,不分青红皂白,不搞深入调研,就是一个字:进。

市场到底行不行,销售到底好不好卖,项目到底能不能挣钱,我并不关心,我只关心自己的KPI,拿了饭碗保住了奖金到手了,后面的事与我无关,只能对其他部门说一声:Goodluck。

以至于很多时候后面所有的努力都是在为拿了一块错误的土地买单。

4、高管流失。

当然业内还有一种说法,造成当前局面的还与其高管团队频繁流失有关。

最年轻的“房二代”接班,至于房二代接班,且不说杨武正如何制服诸多老臣,就目前这个现状,接手的可能就是一个“炸弹”。

再来,蓝光曾经的“二把手”张巧龙、副总裁王万峰、人力“一把手”孟宏伟相继提出了离职。核心团队的频繁异动,一定程度上也影响了战略的落地。

5、三道红线。

除了上述平安危机,今年的三道红线政策也掐住了蓝光融资的喉咙。

根据央行和住建部发布的限制开发商融资的三道红线,其中包括了剔除预收款后的资产负债率大于70%。

截至2020年末,蓝光发展总资产2582.64亿元,总负债2118.68亿元,净资产463.96亿元,资产负债率82.04%。

显而易见,蓝光已经迈入了红线危险区,融资难上加难。

3

通过蓝光,我们看到地产公司越来越难。

房企破产倒闭潮汹涌而至,过去的两年中每年都有500多家房企破产倒闭,今年潮水从中小房企蔓延到品牌房企。

协信申请破产,首创置业退市,华夏幸福、泰禾苟延残喘,恒大摇摇欲坠,TOP50的房企也在劫难逃。

对于购房者而言,今年买房,需要仔细甄别开发商,不能迷信品牌房企。

现在踩了三道红线的房企举步维艰,可以说是没钱、没地、没未来,需要尤其谨慎的选择。

钱融不到,融资渠道收紧没人敢拿给他们钱,商票数据每月被央行监测。

更可怜的是地拍不上,踩中三道红线的房企在一些城市甚至没有拍地资格,其中成都6月的集中土拍明确规定踩中三道红线的房企不具备拍地资格,其制定了各种苛刻条件将危险房企拒之门外。